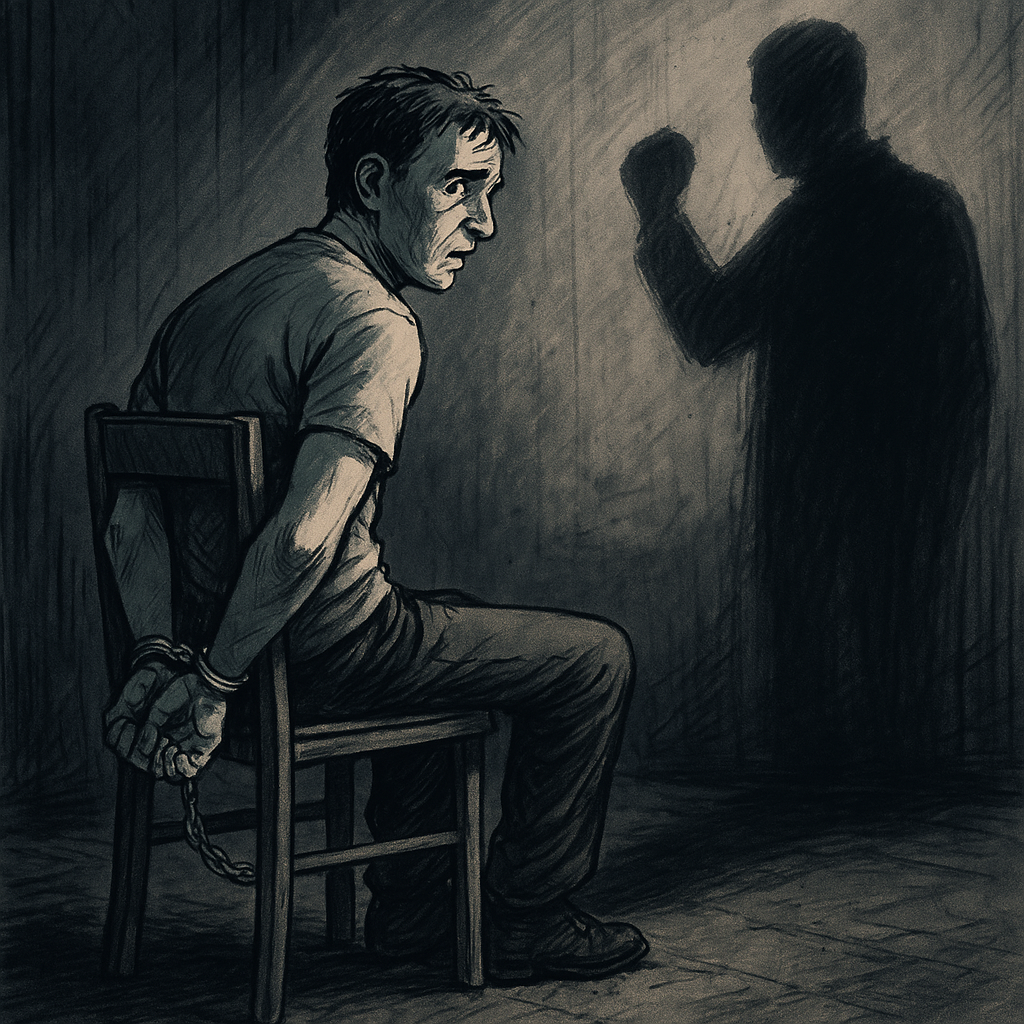

Lorsqu’il reçut le premier coup, il ressentit plus de stupeur que de douleur[1]. Jusqu’à ce moment-là, il avait encore un espoir ; il croyait en la dignité humaine, en une fin à la vie, en une limite à l’inacceptable. Mais les menottes à ses poignets s’alourdissaient, les coups sur son dos écrasaient non seulement son corps, mais aussi son âme.

En un instant, le monde entier a basculé. Les visages des gens n’étaient plus rassurants. Une porte qui s’entrouvrait, un bruit de pas qui se rapprochait n’étaient plus synonymes de vie, mais de menace. Le monde ne serait plus jamais un endroit accueillant.

Un coup de poing avait brisé non seulement sa peau, mais aussi sa foi en l’humanité. Ce jour-là, Jean Améry comprit que la torture n’était pas une mutilation physique, mais une mutilation éternelle de l’âme humaine[1].

Aujourd’hui, même en cette ère avancée du XXIe siècle, la torture reste une réalité douloureuse partout dans le monde. Dans des cellules cachées, sur les champs de bataille, dans les salles d’interrogatoire, les droits humains sont systématiquement bafoués.

La torture ne blesse pas seulement les individus, elle blesse aussi profondément les sociétés, semant les graines de la peur, du silence et de l’injustice.

Les victimes de la torture ne portent pas seulement les blessures physiques, elles portent aussi en elles la profonde injustice dont elles ont été victimes devant la loi. Car souvent, le pouvoir qui torture et le mécanisme judiciaire qui devrait le traduire en justice font partie du même système.

Une fois exposées à la douleur physique, les victimes se heurtent ensuite au mur de l’illégalité. Elles sont contraintes de prouver leurs blessures et, pour prouver leur souffrance, elles doivent s’adresser à un système qui la nie. La torture ne se trouve pas seulement dans les cellules ; elle résonne parfois aussi dans les salles silencieuses de la justice.

C’est pourquoi les Nations unies ont proclamé le 26 juin « Journée mondiale contre la torture ». Cette journée spéciale est un appel mondial à lutter contre toutes les formes de torture et à faire entendre la voix des victimes. L’abolition de la torture est une étape essentielle pour garantir aux victimes leur droit à la justice réparatrice et à la réadaptation.

Aujourd’hui, c’est l’occasion de faire briller encore plus la lumière des droits de l’homme sur les traces sombres de la torture. Et cette responsabilité incombe non seulement aux victimes, mais à l’humanité tout entière.

Aujourd’hui, notre responsabilité à tous commence par la prise de conscience que la torture n’est pas seulement une honte du passé, mais une réalité qui perdure encore aujourd’hui. Ne pas rester silencieux, ne pas fermer les yeux, ne pas laisser tomber l’oubli…

Chaque voix, chaque pas, chaque petit geste de soutien est un défi majeur lancé à la torture.

Références :

[1] Jean Améry, Torture : Anatomie d’un crime (Jenseits von Schuld und Sühne).